「長唄稀曲の試み」の昨年の活動が芸術文化振興基金(国立劇場)のホームページに掲載されました。

芸術文化振興会(国立劇場)のホームページより芸術文化振興基金を開き、項目「芸術文化振興基金について」内の「助成事業例」より『令和3年度版 助成事業例集』の「伝統文化の公開活動」に掲載されております。こちらからリンクして下さいますと直接開けます。→助成事業例(国立劇場のサイトに移動します。)

これを励みに今後もより深く充実した公演活動を行なって行きます。今後もなにとぞ「長唄稀曲の試み」をご贔屓ご支援賜れます事をお願い申し上げます!

長唄稀曲の試み同人一同

投稿者: nagauta kikyokunokokoromi

ご来場有難うございました!

昨日9月25日(日)は前日の台風も過ぎ去り晴天に恵まれまして多くのお客様にご来場賜りました。深く感謝申し上げます。

なお本公演は全内容を収録したDVDにての販売も行います。現在杵家出版にて作成中です。完成しましたら当サイトにてご案内申し上げます。

「長唄稀曲の試み」は古い忘れ去られそうになっている曲を復活させる試みの団体ですが、その取り組む姿勢や方法、そして情熱は常に新たな試みと共に進化を目指しております。今後共、皆様のご愛顧、ご後援を何卒よろしくお願い申し上げます!

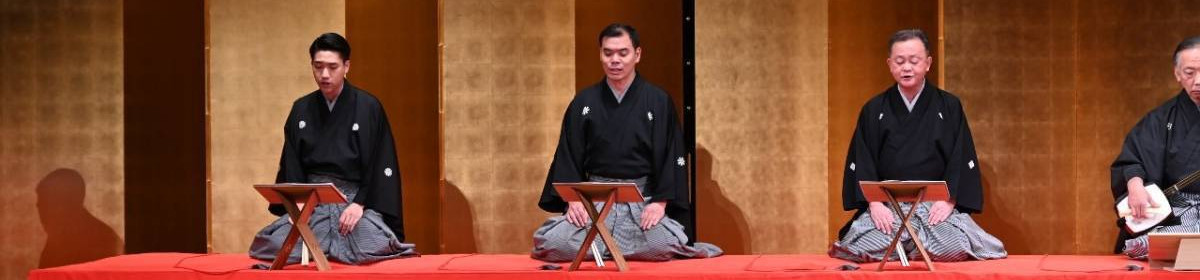

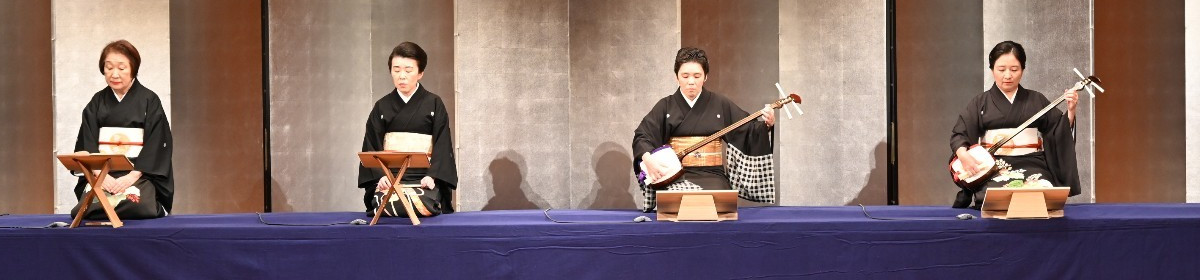

前列:左より、稀音家義丸 代表、稀音家義之 副代表。

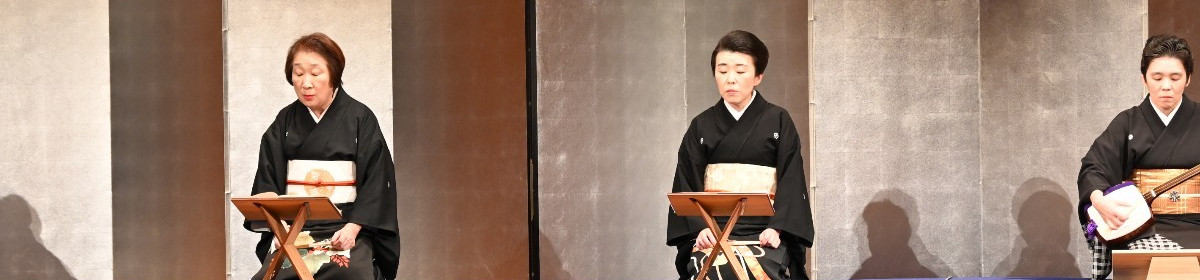

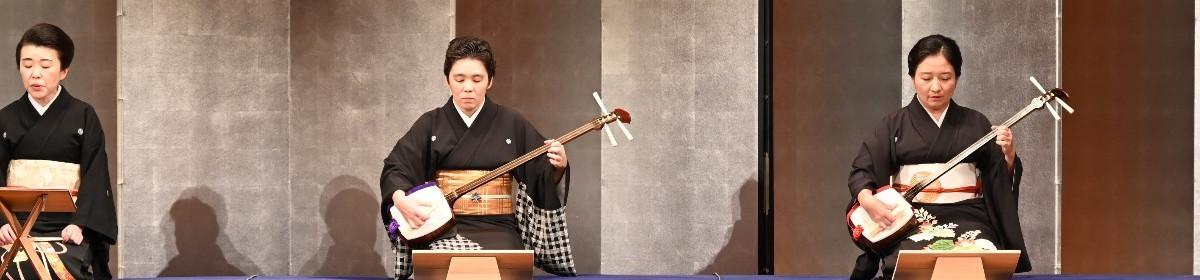

中列:左より、東音小林百合、岡安喜久波、岡安香代、杵家陽子、配川美加(解説及び相談役)。

後列:左より、東音大宮悟、杵家弥佑、杵屋勝彦、杵屋勝九郎、東音高橋智久。

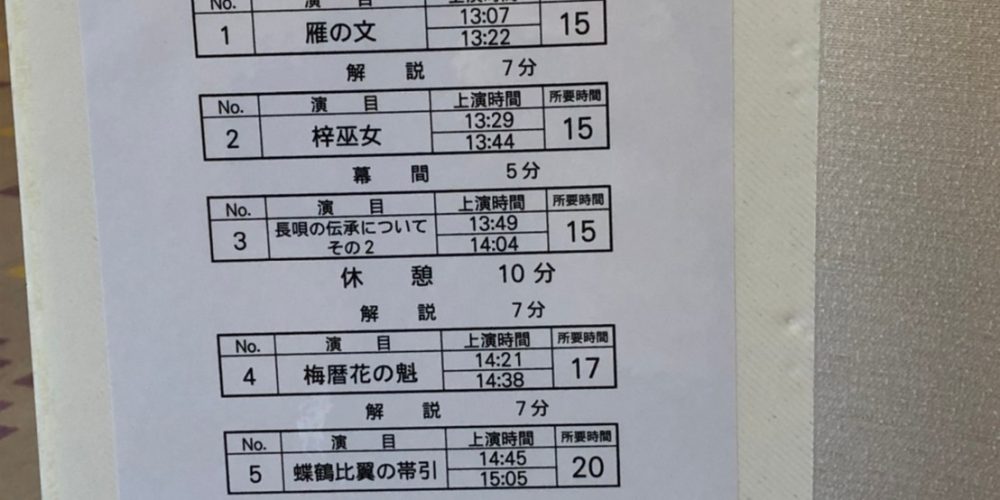

↓当日の準備風景、楽屋風景のスナップです。(撮影:岡安香代氏)

今月9月25日(日)の公演に向けて準備中です!

先月8月31日、助演者と囃子方にも参加して頂きまして「長唄稀曲の試み」今月となりました公演に向けての練習を行いました。

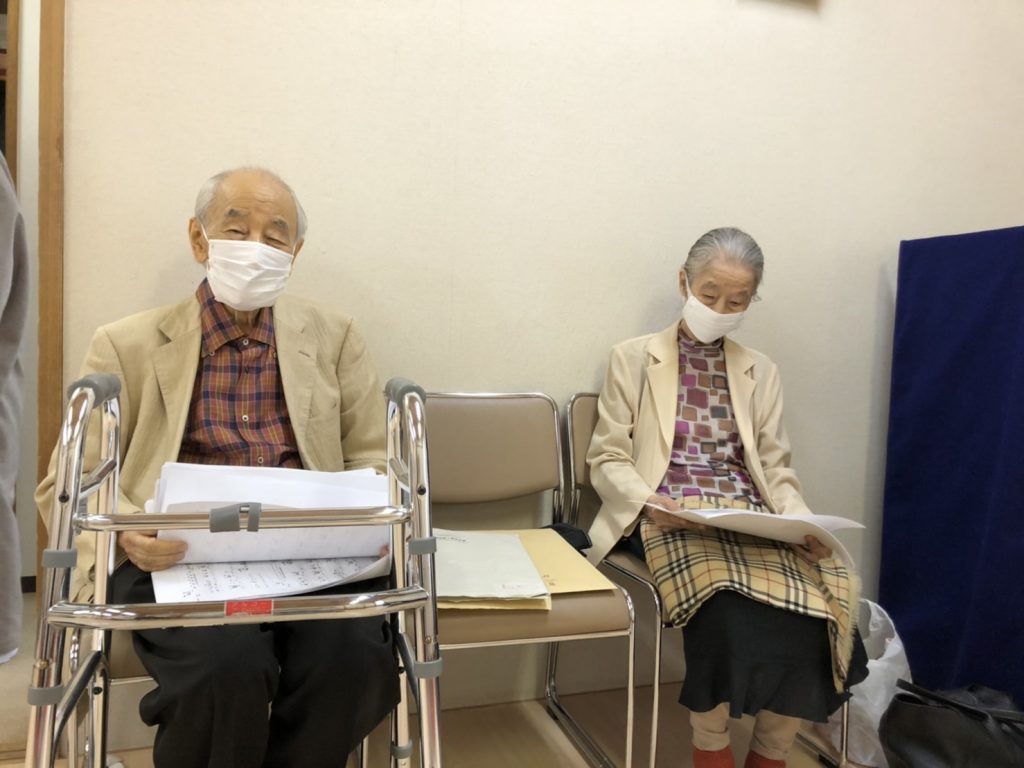

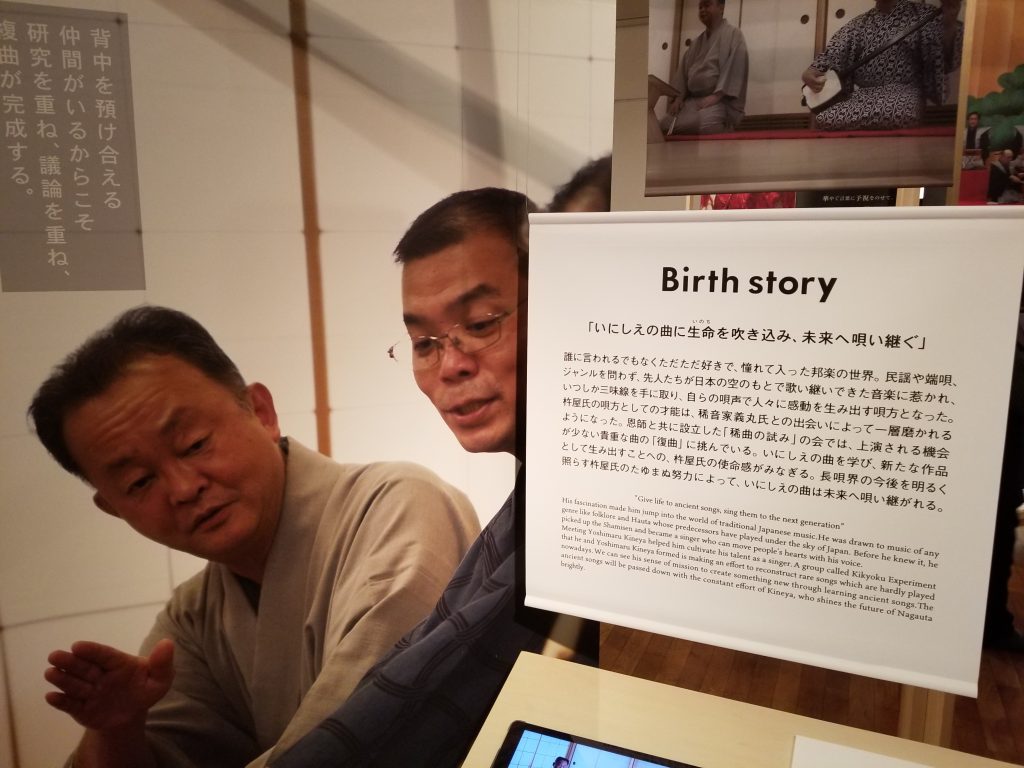

稀音家義丸師ご夫妻と配川美加先生、そして同人一同、参加者全員にて討論を行いながら曲を練り上げて行きました。全曲とても実りのある内容に仕上がりつつ有ります。

公演当日は多くのお客様にお越し下さりご批評賜れます事を願っております!

↓下載は「雁の文」と「蝶鶴比翼の帯引」の練習風景の写真です。

本年2022年の公演情報を掲載しました!

「長唄ロビーコンサート」のご報告

先日6月14日夕刻、東京都港区の竹芝に在ります5つ星ホテル「メズム東京」にて長唄稀曲の試み同人内の4名によりますロビーコンサートを行いました。

_20220614_150-730x1024.jpg)

来客の皆様には東京の夜景を背景に優雅なひとときを楽しんで頂けたと思います。このコンサートは不定期で年に数回行っております。メズム東京のサイトはこちらからどうぞ。

新同人ご紹介!

2022年も1ヶ月が過ぎました。遅ればせながら本年も皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げます。

さて本年の公演より新しい同人が3名参加されます。

唄は、岡安喜久波氏、東音小林百合氏。三味線は杵家陽子氏です。皆様、長唄界では既にベテランの方々ですが「長唄 稀曲の試み」にてもその力量を充分に発揮して頂ける事、何卒ご期待下さい。

2022年、令和4年の「長唄 稀曲の試み」への皆様の暖かいご支援を伏してお願い申し上げます!

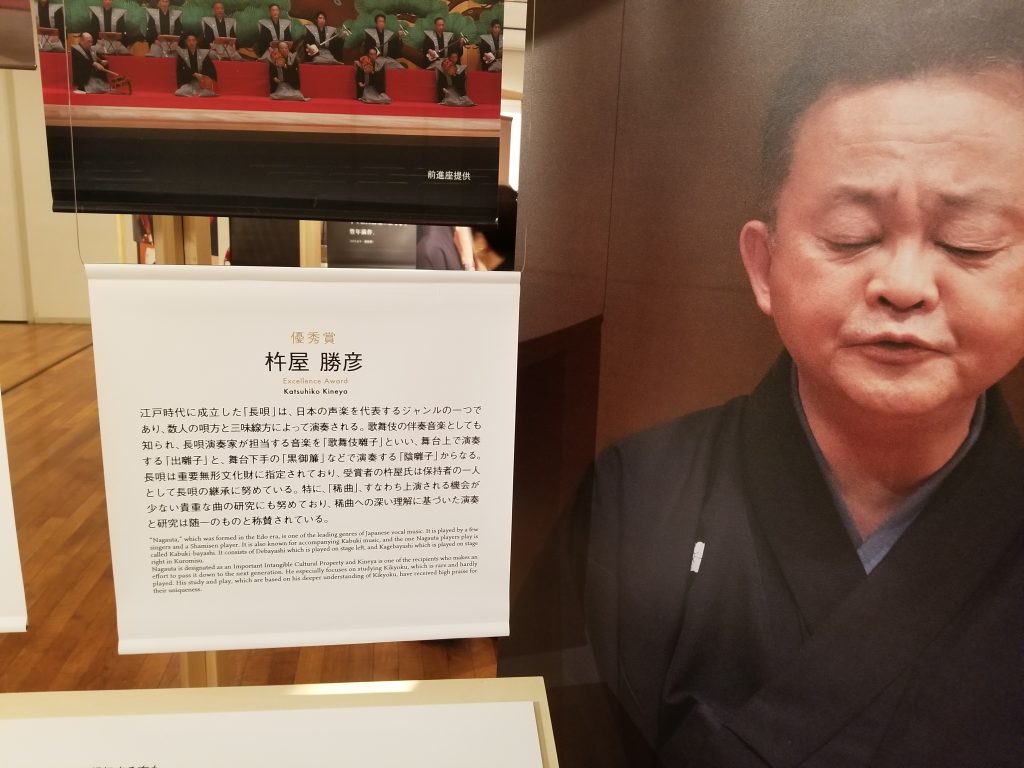

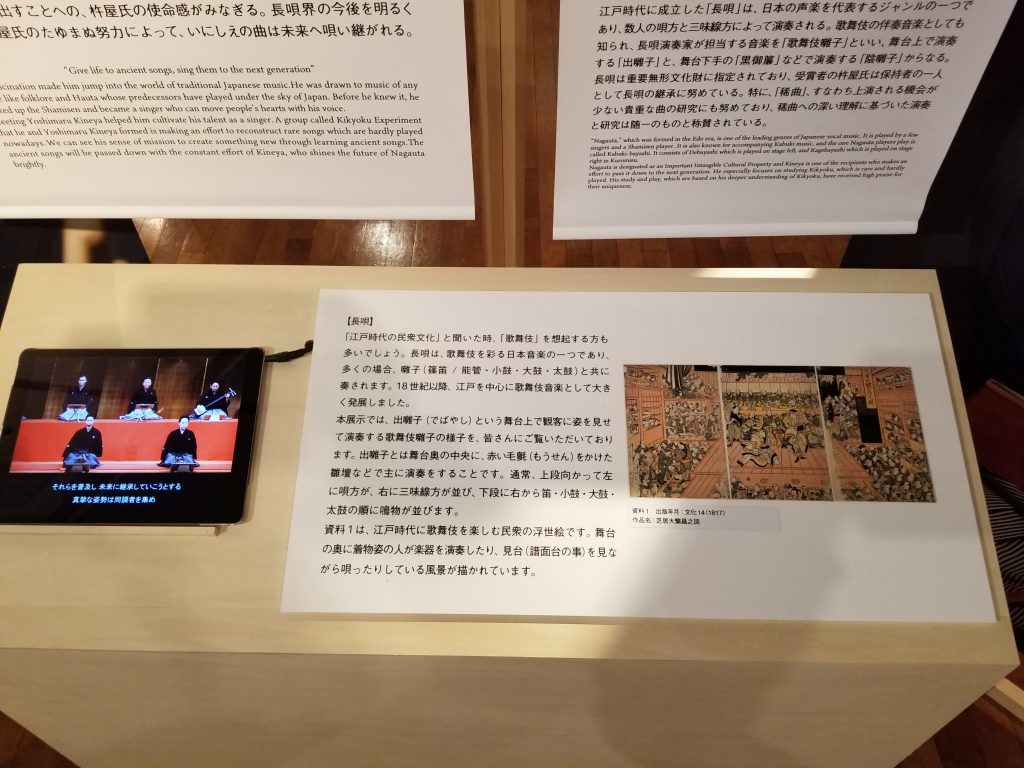

杵屋勝彦氏、伝統文化ポーラ賞受賞者記念展開催のご報告

当「長唄稀曲の試み」副代表の杵屋勝彦氏が先日、伝統文化ポーラ賞を受賞されましたが、その記念展が先日2021年12月4日〜11日に「すみだリバーサイドギャラリー」にて開催されました。

伝統文化ポーラ賞とは公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団が毎年無形の日本の伝統を支えてきた方々を、伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能、行事などの各分野で見出して表彰する褒賞です。過去には当「長唄稀曲の試み」代表、稀音家義丸先生が受賞されています。

特設会場には各受賞者の記念のブースが設けられ、その功績が分かりやすく展示されていました。上記と以下は勝彦氏のブースです。

また12月10日は同会場にて勝彦氏を中心とした記念演奏も催されました。

曲目は「助六」と「靱猿」。

演奏は唄:杵屋勝彦 三味線:杵屋勝九郎 上調子:東音高橋智久 笛:望月美沙輔。

以上、ご報告申し上げます。伝統文化ポーラ賞に就きまして詳しくはポーラ伝統文化振興財団のウェブサイトをご覧ください。→公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団(このサイトを離れます。)

「稀曲の試み2021公演DVD」販売開始しました!

本年9月23日、紀尾井小ホールにて催されました「長唄稀曲の試み」公演のDVDがついに販売されます!

1年ぶりに有観客による公演となりました我々の熱の入った演奏を是非DVDにてご視聴ください。詳細は最新公演のご案内ページをご覧ください。多くのお申し込みを同人一同、心よりお待ち申し上げます!!

杵屋勝九郎氏、京都市芸術文化協会賞、授賞式

先日、京都市芸術文化協会賞を受賞されました杵屋勝九郎氏の授賞式のお写真が届きましたので掲載させて頂きます。

令和3年9月30日(木)、京都ホテルオークラにて行われました京都市芸術文化協会賞、表彰式の模様です。

杵屋勝九郎氏、京都市芸術文化協会賞を受賞

稀曲の試み同人の杵屋勝九郎氏が令和3年度の京都市芸術文化協会賞を受賞されました。この賞は同協会が近年の芸術文化活動が特に顕著な者、芸術文化の向上に多大の功労があったと認められる者を表彰する栄誉ある賞です。

今月、令和3年9月30日(木)、京都ホテルオークラにて表彰式が行われます。

以下、京都市芸術文化協会にて掲載されています受賞者経歴を転載致します。

| 受賞 | 杵屋勝九郎(きねやかつくろう) |

| 住所 | 京都市伏見区 |

| 分野 | 伝統芸能 |

| 業績 | 氏は、師匠である二世杵屋勝七郎氏の下で研鑽を重ね、市民邦舞会や南座顔見世興行、その他の歌舞伎興行、杵勝会などで舞台経験を積み上げた。2007年からは、京都創生座の一員として、多くの作品の長唄曲の作曲に携わり、作曲者としての実力も兼ね備え、この時に作曲された主な作品は、「洛中伝承」、「四神記」、「青龍」、「舞車」などがある。その後自身が主宰する「長唄喜楽会」、「長唄ひろき会」を立ち上げ、長唄の普及や後進の指導・育成にも尽力している。演奏活動の「長唄稀曲の会」では、古典の復曲や発掘及び研究に力を注ぎ、人間国宝で横笛奏者の藤舎名生氏から、採譜を依頼されるなど、音楽家としての実力が認められ、2016年の「宗家藤蔭会創流百周年記念公演」(東京国立大劇場)では、初代藤蔭静樹が1912年に創作し、自ら踊った代表作「思凡」の復曲及び編曲を担当し、演奏した。2019年の藤蔭会でも新しく流舞として作った「藤乙女」を作曲し、発表した。これらの活躍は、これからの京都の邦楽全般に寄与すると大いに期待される存在である。 |

| 略歴 | 広島県出身 昭和63年歌舞伎初出勤(南座)〔三代目市川猿之助「奴道成寺」〕 平成元年七世杵屋勝三郎より芸名「杵屋浩基」を許される 15年チェコ共和国プラハにて演奏 19年京都創生座に参加 20年自主公演「喜楽会」を開始現在12回開催 24年アメリカ・サンフランシスコにて演奏 京都創生座メンバーとしてロシア・モスクワにて公演 (同2013年、2014年) 令和2年二代目杵屋勝九郎を襲名 現在長唄「ひろき会」「喜楽会」主宰 一般財団法人杵勝会所属長唄三味線方関西支部長 立命館中学校・高等学校にて三味線指導 【代表作】 主宰公演「長唄喜楽会」「長唄ひろき会」 同人参加「長唄稀曲の試み」「現代邦楽皐月の会」 作曲作品「洛中伝承」「四神記」「青龍」「舞車」「藤乙女」他 補曲作品「思凡」 |